眼科

患者さんの“見える”と“笑顔”を大切にする診療を心がけています

概要

人間の五感のうち、視覚から得られる情報量は80%以上と言われています。特にパソコンやスマートフォンが普及した現代においては、患者さんのQOLを守るため、視機能を維持することは大変重要です。高齢化社会に伴って、白内障・緑内障・糖尿病網膜症・加齢黄斑変性などの疾患が増加しています。眼科は患者さんの視機能を守るお手伝いをさせていただいています。(令和5年度から硝子体手術を開始しました。)

主な対象疾患

ドライアイ、角膜炎、ぶどう膜炎、白内障、緑内障、糖尿病網膜症、加齢黄斑変性症、網膜静脈閉塞症、硝子体出血、黄斑前膜、網膜剥離、黄斑円孔等の精査・加療等、眼科一般

主な症状

以下のような症状があるときは、眼科の受診をお勧めします。

- 視力低下

- 充血

- 見えにくい

- 目のかゆみ

- 目の痛み

- 異物感

- 逆さまつげ

- 瞼のできもの、腫れ

- 視野異常

- 二重にみえる

- 物がゆがんでみえる

- 黒い点やかげがみえる

検査内容

電気生理検査、視野検査、OCT (光干渉断層計)検査、蛍光眼底造影検査、眼圧検査

主な実績

| 項目 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |

|---|---|---|---|

|

外来患者延数(人) |

4,450 | 5,259 | 6,209 |

| 入院患者延数(人)※退院含む | 268 | 356 | 528 |

|

白内障手術(件) |

133 | 171 | 254 |

| 硝子体手術(件)※令和5年10月より | ― | 10 | 35 |

疾患・治療詳細

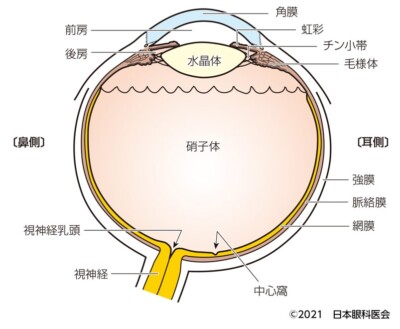

眼球の構造

眼球の構造

白内障

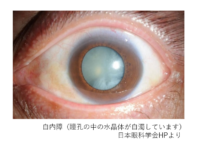

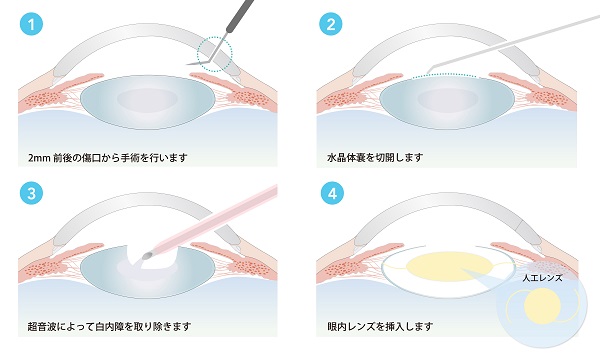

水晶体という目の中の透明なレンズが濁る病気です。原因として最も多いのが加齢で、早い人では40代から、80代では大部分の人で白内障がおきています。加齢以外の原因として、先天的なもの・外傷、アトピーによるもの・薬剤、放射線によるもの・そして他の目の病気(炎症)に続いて起こるものなどがあります。水晶体が濁ると、光が散乱するため、かすんだり、物が二重に見えたり、まぶしく見えるなどの症状が出現し、進行すると視力が低下して眼鏡をかけても見えづらくなってきます。ごく初期の白内障は点眼薬で進行を遅らせることができる場合もありますが、濁った水晶体をもとに戻すことはできません。進行した白内障に対しては、濁った水晶体を手術で取り除き、眼内レンズを挿入する方法が一般に

水晶体という目の中の透明なレンズが濁る病気です。原因として最も多いのが加齢で、早い人では40代から、80代では大部分の人で白内障がおきています。加齢以外の原因として、先天的なもの・外傷、アトピーによるもの・薬剤、放射線によるもの・そして他の目の病気(炎症)に続いて起こるものなどがあります。水晶体が濁ると、光が散乱するため、かすんだり、物が二重に見えたり、まぶしく見えるなどの症状が出現し、進行すると視力が低下して眼鏡をかけても見えづらくなってきます。ごく初期の白内障は点眼薬で進行を遅らせることができる場合もありますが、濁った水晶体をもとに戻すことはできません。進行した白内障に対しては、濁った水晶体を手術で取り除き、眼内レンズを挿入する方法が一般に

行われます。

白内障の手術 日本眼科学会HPより

緑内障

緑内障は、主に眼圧が上昇することで視神経が障害される病気です。神経が障害されると視野(見える範囲)で見えない箇所が出てきます。眼圧を下降させることが有効なため、治療には眼圧を下げる点眼薬を使います。点眼薬で充分に眼圧が下がらない場合は手術をすることもあります。眼圧を下降させることで、視野が狭くなる(緑内障が進行する)可能性を低くすることができます。自覚症状としては、見えない場所(暗点)が出現する、あるいは見える範囲(視野)が狭くなる症状が最も一般的です。しかし、日常生活では両眼で見ていますし、多くの場合病気の進行は緩やかなので、初期は視野障害があってもまったく自覚しないことがほとんどです。 40歳以上の20人に1人は緑内障だと言われています。早期発見することで進行を予防することができる病気なので、人間ドック等眼底の定期健診をお勧めします。

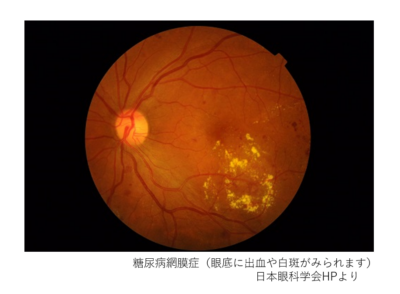

糖尿病網膜症

糖尿病網膜症は、糖尿病腎症・神経症とともに糖尿病の3大合併症のひとつで、我が国では成人の失明原因の上位に位置します。網膜は眼底にある薄い神経の膜で、ものを見るために重要な役割をしています。血糖が高い状態が長く続くと、網膜の細い血管は少しずつ変形したりつまったりします。血管がつまると網膜のすみずみまで酸素が行き渡らなくなり、網膜が酸欠状態に陥り、その結果として新しい血管(新生血管)を生やして酸素不足を補おうとします。新生血管はもろいために容易に出血を起こします。糖尿病網膜症は、糖尿病になってから数年から10年以上経過して発症するといわれていますが、かなり進行するまで自覚症状がない場合もあり、まだ見えるから大丈夫という自己判断は危険です。

糖尿病の人は目の症状がなくても定期的に眼科を受診し、眼底検査

を受けるようにしましょう。

硝子体出血

糖尿病網膜症や網膜静脈閉塞症は血糖値や血圧が高い人がなりやすい病気です。進行すると新生血管という悪い血管が出現し、網膜から硝子体に伸びてゆきます。いったんこの血管ができると、レーザー治療は効果がなく、硝子体が動くたびに血管が引っ張られて、眼の中に大きな出血を起こします。すると急に視野全体が見えなくなります。これが硝子体出血です。

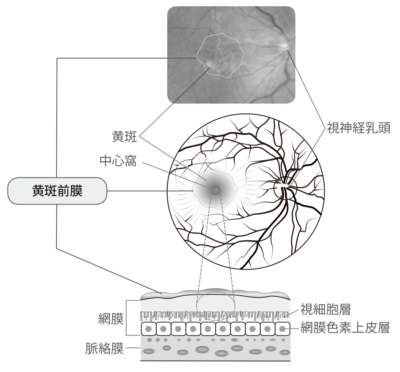

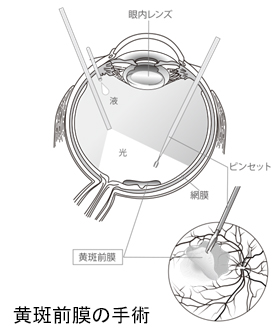

黄斑前膜

硝子体のコラーゲン線維が網膜表面にセロハンテープのように張り付いて、網膜にしわができる病気で、「ものがゆがんで見える」「大きさがちがって見える」という症状を呈します。徐々に視力も下がってきます。

硝子体のコラーゲン線維が網膜表面にセロハンテープのように張り付いて、網膜にしわができる病気で、「ものがゆがんで見える」「大きさがちがって見える」という症状を呈します。徐々に視力も下がってきます。

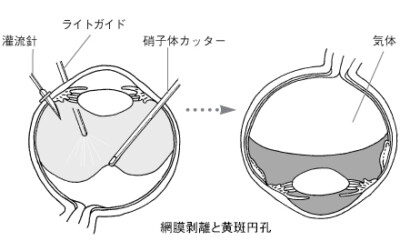

網膜剥離

50歳くらいになると、硝子体の接着が強い網膜がさけて孔ができることがあります。(このとき「黒いものが飛んで見える」という「飛蚊症」が自覚されることがあります。)すると眼内の水分が孔を通って網膜の下に流れ込み、網膜が剥がれてしまい、視野欠損を生じます。これが網膜剥離です。

50歳くらいになると、硝子体の接着が強い網膜がさけて孔ができることがあります。(このとき「黒いものが飛んで見える」という「飛蚊症」が自覚されることがあります。)すると眼内の水分が孔を通って網膜の下に流れ込み、網膜が剥がれてしまい、視野欠損を生じます。これが網膜剥離です。

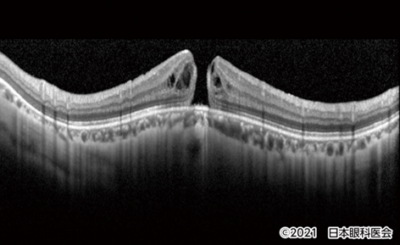

黄斑円孔

網膜の一番中心の場所(黄斑)に硝子体が癒着している人は、黄斑円孔という病気を起こすことがあります。この病気は中心が見えなくなります。

網膜の一番中心の場所(黄斑)に硝子体が癒着している人は、黄斑円孔という病気を起こすことがあります。この病気は中心が見えなくなります。

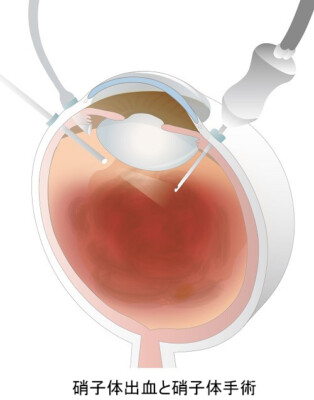

硝子体手術について

硝子体手術とは

硝子体は「しょうしたい」と読みます。眼球の中に詰まっているゼラチン状のコラーゲン線維です。この「硝子体」は赤ちゃんのころは、眼球の細胞に栄養を送っていた物質ですが、大人になるとその役割は網膜の血管が行い、「硝子体」は加齢とともに水分に変わってゆきます。その時、残ったコラーゲン線維が網膜に張り付いたり、網膜を引っ張ったりすることで病気が起きることがあります。硝子体手術が必要な病気は、硝子体出血、黄斑(おうはん)前膜、網膜剥離、黄斑円孔です。硝子体出血は、糖尿病網膜症や網膜静脈閉塞症のような眼疾患がある人に起こりやすく、ほかのものは加齢がおもな原因です。それぞれ、とても重症な視力低下につながる病気ですが、硝子体手術はこれらの病気を治すために行う手術です。

硝子体手術は、眼球に器具を入れるポート(小さい穴)を作って、そこから硝子体を切除吸引してゆきます。硝子体出血の場合は、眼内に充満した出血を吸引し、新生血管を引っ張っている硝子体をきれいに取ってしまいま す。そのあと止血のためにレーザーを同時にします。黄斑前膜の場合は、網膜に張り付いた膜を小さな鑷子でゆっくりとってゆきます。網膜剥離や黄斑円孔の場合は、網膜を引っ張っている硝子体をとって牽引を解除し、ガスを注入して孔をふさぎます。網膜剥離では、同時にたまった網膜の下の水を抜いて、網膜を元の状態に戻しレーザーで凝固します。

術後

ガスを入れない黄斑前膜や軽症の硝子体出血の手術は1泊~短期入院で、体位に制限はありません。網膜剥離や黄斑円孔のような網膜の孔をふさぐためにガスを入れる病気では、術後数日間下向きの体位が必要となり、数日入院の予定となります。(ガスは自然に抜けますが、気圧が下がると膨張して眼圧が上がるため、術後2週間は飛行機には乗れません。)